राष्ट्रपतीय शासन-प्रणाली (गणतंत्र दिवस पर विशेष-4)

जे.आर.डी. टाटा

नई दिल्ली, 20 जनवरी (आईएएनएस)। आईएएनएस की चुनिंदा भाषणों की श्रृंखला की चौथी कड़ी में आज पेश है जे.आर.डी. टाटा का भाषण। यह भाषण इंडियन मर्चेट्स चैंबर की वार्षिक साधारण सभा में दिया गया था। इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें भारत पर मिनिस्टर संसदीय शासन-प्रणाली थोपे जाने की बुद्धिमत्ता पर भारत के प्रमुख उद्योगपतियों के संशय प्रस्तुत किए गए हैं।

भारत के लिए राष्ट्रपतीय शासन-प्रणाली क्यों अधिक उपयुक्त है, इसके जो कारण जे.आर.डी. टाटा ने दिए हैं, वे चार दशकों बाद आज भी प्रासंगिक हैं। पेश है जे.आर.डी. टाटा का भाषण-

मैंने हमेशा इस बात की वकालत की है और अब भी करता हूं कि व्यवसायियों को व्यवसाय के साथ राजनीति का मिश्रण नहीं करना चाहिए; परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि एक शिक्षित और जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से उन्हें राजनीतिक मामलों में दिलचस्पी लेने और उनके बारे में अपनी सुविचारित राय नहीं बनानी चाहिए। वास्तव में हमारी कसी हुई योजनाबद्ध, नियमबद्ध और नियंत्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक मुद्दों का विश्लेषण उन पर पड़ने वाले राजनीतिक प्रभावों को ध्यान में रखे बिना किया ही नहीं जा सकता।

पिछले पंद्रह वर्षो की अवधि में हमारी पंचवर्षीय योजनाएं सरकार द्वारा तैयार की गईं और संसद द्वारा पास की गई हैं तथा हमारी आर्थिक गतिविधियों को अनगिनत कानूनों एवं कार्यकारी आदेशों के जरिए नियंत्रित किया गया है। संपूर्ण आर्थिक शक्ति मंत्रियों, संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों और नौकरशाही के हाथों में केन्द्रित है। आज भी, पहले से कहीं अधिक प्रत्येक समस्या पर विचार और उस पर निर्णय राजनीतिक आधार पर लिया जाता है।

जब तक राजनीतिक व्यवस्था सुचारु रूप से न चल रही हो, जब तक राजनीतिक स्थिरता और कानून का राज न हो, आर्थिक क्षेत्र में सुधार के लिए किए गए कोई भी प्रयास सफल नहीं होंगे। इस कसौटी के आधार पर और बंगाल तथा अन्य विधानसभाओं में हुई शर्मनाक घटनाओं को देखते हुए पार्टियों और पार्टी के अंदर गुटों की बढ़ती संख्या, सत्ता प्राप्त करने या पाई हुई सत्ता को बनाए रखने के लिए जोड़-तोड़, देश के कई भागों में कानून और व्यवस्था भंग होना, केन्द्र सरकार की बढ़ती असहायता- सब बातों को देखते हुए क्या मेरे इस दृष्टिकोण का कोई औचित्य नहीं है कि जो शासन-प्रणाली हमने अपनाई है, वह असफल होने की प्रक्रिया में है?

इस मान्यता के आधार पर आज जो विचार मैं आपके सामने रख रहा हूं, वह यह है कि जिस ब्रिटिश संसदीय शासन-प्रणाली को हमने अपने संविधान में प्रतिष्ठापित किया है वह हमारे देश के हालात, हमारी जनता के मिजाज और हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अनुकूल नहीं है।

यूरोप के दक्षिणी भाग से लेकर यदि आप पृथ्वी के विशाल भौगोलिक क्षेत्र पर नजर डालें - पश्चिम में अटलांटिक से पूर्व के प्रशांत महासागर तक, मोरक्को से जापान तक - तो आप पाएंगे कि भारत, श्रीलंका और मलेशिया को छोड़कर किसी भी देश में यह प्रणाली सफलतापूर्वक नहीं चल रही है। यह भी ध्यान देने लायक बात है कि केवल उन्हीं देशों में, जहां राजनीतिक परिपक्व ता कहीं अधिक और हमारी तुलना में काफी कम आबादी है, यह प्रणाली प्रचलन में रही है और अब भी है, बहुधा एक संशोधित स्वरूप में।

यह तर्क दिया जा सकता है कि कई अन्य देश, उदाहरण के लिए फ्रांस, भूतकाल में दशकों तक राजनीतिक रूप से अस्थिर रहे हैं, फिर भी वे (प्रजातंत्रिक) बने रहे और उन्होंने तरक्की भी की अैर यह कि हमारे देश में राजनीतिक अस्थिरता एक अस्थायी दौर है - एक शैशवकालीन प्रजातंत्र के विकास में होनेवाली सामान्य पीड़ाएं - और यह कि जिस तरह भारत हजारों वर्षो में इससे भी भयंकर राजनीतिक अस्थिरताओं से बचकर निकल आया है, वह अस्थिरता के इस दौर से भी सुरक्षित निकल आएगा। मुझे डर है कि यह वही खतरनाक इच्छाजनित धारणा है, जो यहां और शेष दुनिया में हो रहे भारी बदलावों-राजनीतिक, आर्थिक व प्रौद्योगिकीय-की और हमारे जनसंख्या विस्फोट के गंभीर प्रभावों की अनदेखी करती है।

मैं यह कहने का साहस करूंगा कि भारत बीसवीं सदी के बड़े राजनीतिक अजूबों में से एक है। पश्चिम के एक छोटे से द्वीप का शासन चलाने के लिए एक हजार से अधिक वर्षो की अवधि में परीक्षण-पद्धति के आधार पर जो संसदीय प्रणाली विकसित हुई थी और जिसका जारी रहना एकल संसद के जरिए एक परिष्कृत दो-दलीय प्रणाली के अस्तित्व और सुचारु रूप से चलने पर निर्भर था, उसे एक ऐसे तंत्र, जिसमें कई दल, संसद और कई राज्य विधानसभाओं में सत्ता के लिए संघर्षरत हों, की मशीनरी के जरिए एक एशियाई उपमहाद्वीप का शासन चलाने के लिए अपनाया जा रहा है।

ब्रिटिश शासन-तंत्र का संचालन पीढ़ियों से प्रशिक्षित पेशवरों और अति-कुशल राजनीतिज्ञों एवं प्रशासकों द्वारा किया जा रहा है। इसके विपरीत, भारत के अधिकांश राजनीतिज्ञ एक आधुनिक समाज के जटिल प्रबंधन में अप्रशिक्षित और अकुशल हैं, जबकि देश के प्रशासन का मुख्य उत्तरदायित्व काम के बोझ से दबे उन वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों पर है, जिनकी संख्या 50 करोड़ से अधिक आबादी को प्रभावी रूप से लाभ पहुंचाने के लिए बहुत ही कम है।

इसके अतिरिक्त, इसी मशीनरी पर एक ऐसे अति-महत्वाकांक्षी आर्थिक आयोजनों और विकास कार्यक्रमों तथा रक्षा, विदेशी मामलों एवं वित्त की कठिन समस्याओं का भार भी डाला गया है, जिसका कार्यान्वयन सोवियत संघ के बाद पहली बार ही किसी देश में हुआ। 1960 के दशक के आरंभ तक इस मशीनरी पर पड़ रहा दबाव एक महान नेता के प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण छिपा हुआ था, जबकि एक दल के प्रभुत्वववाला सदाशयी शासन राजनीतिक स्थिरता और एक क्रियाशील प्रजातंत्र का आभास देता था। नेहरू के जाने के बाद मुखौटा दरकने लगा है और शासकीय मशीनरी टूटने के कगार पर है।

इस प्रक्रिया को भारत की जनता, जो बीस वर्षो के नियोजन, नियंत्रणों और आपार धन खर्च करने के बावजूद अपने आपको उस समय के मुकाबले बेहतर नहीं समझती है, जहां से उसने इस महाभियान की शुरुआत की थी, के मोहभंग से और बल मिल रहा है। नए नेतृत्व और नए राजनीतिक विचारों की तलाश ने पहले से ही बड़ी संख्या में जंग में उतरी पार्टियों, जिनमें से अधिकांश विचारों के मामले में इतने दिवालिया हैं कि वे उन्नीसवीं सदी के समाजवाद के घिसे-पिटे नारे और मुहावरे इस्तेमाल करते रहते हैं, को और भी अधिक विभाजित कर दिया है। कुंठा व अविश्वास तेजी से हमारी राष्ट्रीयता का क्षय कर रहे हैं और भारत को परस्पर विरोधी क्षेत्रीय विभाजनों की ओर धकेल रहे हैं।

अपने मूल विषय कि हमारे द्वारा अपनाई गई संसदीय शासन-प्रणाली असफल होने की प्रक्रिया में है, पर वापस आते हुए अगला प्रश्न यह उठता है कि क्या इस प्रणाली की अंतर्निहित कमियों के कारण ऐसा हो रहा है या इसकी जिम्मेदारी उसे चला रहे राजनीतिज्ञों पर है? मैं समझता हूं कि ये दोनों ही बातें सही हैं।

यदि भारत की संसद और राज्य विधानमंडलों में चुने गए पेशेवर राजनीतिज्ञों में से अधिकांश उतरे ही परिपक्व , एक अच्छे नागरिक की मानसिकता वाले, ज्ञानवान और जिम्मेदार होते जितने राजनीतिक रूप से अधिक विकसित देशों की राजनीतिज्ञ हैं। हमारे यहां किसी मात्रा में राजनीतिक स्थायित्व, सदन में होती बहसें अधिक जानकारी से युक्त और उच्च बौद्धिक स्तर की होतीं और कानून एवं व्यवस्था के प्रति समाज में आदर-भाव होता। हम तब भी, मेरे मतानुसार, हमारे देश में अपनाई गई इस प्रणाली की कमियों-अर्थात यह संवैधानिक अनिवार्यता कि केंद्र और राज्य के मंत्रिमंडलों का गठन केवल संसद और विधानमंडलों के सदसयों में से ही किया जाएगा और देश या राज्यों के क्रियाकलापों के संबंध में वे केवल संसद और विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी होंगे - से पीड़ित रहेंगे।

हमारे यहां सरकार की कार्यपालिका और विधायिका शाखाओं के सामने जितनी अधिक विविध व जटिल समस्याएं आती हैं वैसी दुनिया में और कहीं नहीं आतीं। निश्चित रूप से, उनमें से अधिकांश राजनीतिक समस्याएं नहीं हैं। क्या इसीलिए यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें मुख्य रूप से विशेषज्ञों, तकनीशियनों, वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, औद्योगिक प्रबंधकों और अन्य पेशेवराना प्रशिक्षित पुरुषों और स्त्रियों द्वारा हाथ में लिया जाना चाहिए?

क्या हम हमारे जैसे विशाल देश के प्रबंधन के लिए आवश्यक किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में अप्रशिक्षित और ज्ञान से रिक्त हमारे राजनीतिज्ञों को दोष दे सकते हैं कि वे उन समस्याओं को हल करना तो दूर, उन्हें समझ भी नहीं सकते और आज के तेजी से बदलते परिदृश्य के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सकते? यदि कुछ असाधारण रूप से योग्य और समर्पित व्यक्तियों, जो हमारे भरपूर आदर और कृतज्ञता के पात्र हैं, को छोड़कर संसदीय राजनीति के इस नए खेल में उनका सरोकार मुख्य रूप से अपनी राजनीतिक हैसियत बनाए रखने को रहा है। क्या हम सत्ता-लोलुपता और राजनीतिक शक्ति से जुड़े विशेषाधिकारों के मोहजाल में फंसने के लिए उन्हें दोष दे सकते हैं?

अब से लेकर सन् 1972 के आम चुनावों तक हमारे मतदाताओं का मोहभंग इतना अधिक हो सकता है कि वे संसदीय लोकतंत्र की प्रक्रियाओं में शामिल होने से पूरी तरह मुंह फेर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो भी क्या इस बात की पूरी संभावना नहीं है कि पिछले चुनावों (1967) में मतदाताओं ने जो रुख दिखाया है वह सन् 1972 में भी और अधिक स्पष्टता से उभरेगा? यदि ऐसा हुआ तो केंद्र और अधिकांश राज्यों में हमें एक ऐसी खतरनाक परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें बेशुमार पार्टियां लगातार बदलते गठबंधनों, दल-बदल आदि के जरिए सत्ता की जोड़-तोड़ में लगी रहेंगी और जहां सरकार व संसद की सत्ता का इतना ह्रास हो जाएगा कि राष्ट्र अराजकता के गर्त में डूब जाएगा, किसी तानाशाही के हाथों में चला जाएगा या एक संयुक्त भारत के रूप में कायम नहीं रह पाएगा।

क्या हम ऐसा जोखिम ले सकते हैं और फिर उन करोड़ों भूखे एवं तब तक क्रोधित हो चुके लोगों का क्या होगा, यदि हम ऐसा जोखिम लेते हैं और बाजी हार जाते हैं?

फिर इसका विकल्प क्या है? क्या वह एक संघीय सरकार की राष्ट्रपतीय प्रणाली नहीं हो सकता? जिसमें केंद्र में एक मुख्य कार्यकारी और राज्यों में गवर्नर एक निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं, जिसके बीच में उन्हें निकाला नहीं जा सकता और वे उनके द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों के मंत्रिमंडल, जिसमें वे चाहें तो पेशेवर राजनीतिज्ञों को शामिल कर सकते हैं, के जरिए आजादी से शासन चला सकते हैं।

इस प्रणाली के कई स्वरूप हो सकते हैं, एक राष्ट्रपति और गवर्नरों को चुनने के कई तरीके हो सकते हैं ; परंतु उसकी मुख्य विशेषताएं हैं - एक तरफ तो स्थायित्व और दूसरी तरफ विशेषज्ञों द्वारा शासन का संचालन। ऐसी सरकार के कार्यकारी ब्रिटिश प्रणाली की तरह देश के दैनंदिन क्रियाकलापों के प्रबंधन के लिए सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे और इस तरह हमेशा के राजनीतिक छल-कपट से बचे रहेंगे; परंतु संसद, जिसे निस्संदेह कानून बनानेवाली एकमात्र सत्ता बने रहना चाहिए के अनवरत और जागरूक छानबीन के अधीन होंगे।

मैं भलीभांति जानता हूं कि हमारा संविधान बनने से पहले संविधान सभा द्वारा इस विकल्प पर विचार किया गया था और इसके बजाय ब्रिटिश प्रणाली को प्राथमिकता दी गई थी; परंतु तब से हम पूरे बीस वर्ष इसे व्यवहार में देख चुके हैं और सन् 1947 में अनुमानित स्थितियां वैसी बिल्कुल नहीं थीं जैसी हम आज देख रहे हैं। इन बीस वर्षो में इतनी ही बार हम संविधान में संशोधन कर चुके हैं, जिनमें से चार बड़े हैं। क्या हमें एक और संशोधन से घबराना चाहिए, जिसका उद्देश्य आज की तुलना में अधिक स्थायी और अधिक विशेषज्ञ सरकार उपलब्ध कराना है?

व्यावहारिक धरातल पर हमें क्या करना चाहिए? मेरा सुझाव है कि पहला कदम यह होना चाहिए कि संसद द्वारा एक ऐसे शक्ति-सम्पन्न आयोग का गठन किया जाए, जो समस्या के व्यापक अध्ययन के बाद संविधान में ऐसे संशोधन सुझाए जिनसे इच्छित परिणाम प्राप्त हो सके। आयोग में राजनीति, विधि, शिक्षा, विज्ञान तथा अन्य पेशों से संबंधित असाधारण योग्यता वाले विशेषज्ञ होने चाहिए।

मैं जानता हूं कि इसके लिए बहुत साहसिक कदम उठाना होगा; परंतु मानव जाति के सातवें भाग के भविष्य के साथ एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में हमारे देशवासियों को एकसूत्र में बांधने का महाप्रयोग भी इसी पर निर्भर होगा।

स्थिति ऐसी है कि हम अपने में साहस का संचार होने तक भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हमें अपनी राजनीति में स्थिरता लाने और अपने नागरिकों को किसी सीमा तक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ उपाय खोजने होंगे। कुछ राज्यों में दलों या गठबंधन दलों की राजनीति कैसी भी हो, संपर्क-सूत्र बनाए रखे जाने चाहिए और कम से कम चुने हुए रणनीतिक उद्योगों को धौंस-धपट और तोड़-फोड़ से बचना चाहिए।

यद्यपि इस तरह की कार्रवाई सरकार के कार्यक्षेत्र में आती है, हम व्यवसायियों, खास तौर से वे जिनका व्यवसाय एक राज्य तक सीमित नहीं है, अपने उदाहरण द्वारा अपने शब्दों व कार्यो द्वारा धर्म और भाषा के उन अवरोधों को हटाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, जो पूरे देश में खड़े किए जा रहे हैं।

उन विशुद्ध रूप से आर्थिक, व्यापारिक और प्रबंधकीय गतिविधियों, जिनमें हमें आने वाले वर्षो में समर्पण भाव से जुट जाना चाहिए, के अतिरिक्त हमें अपने देश की अखंडता और उसके प्रजातांत्रिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए।

(प्रभात प्रकाशन, दिल्ली से प्रकाशित और रुद्रांक्षु मुखर्जी द्वारा संपादित पुस्तक 'भारत के महान भाषण' से साभार।)

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

**

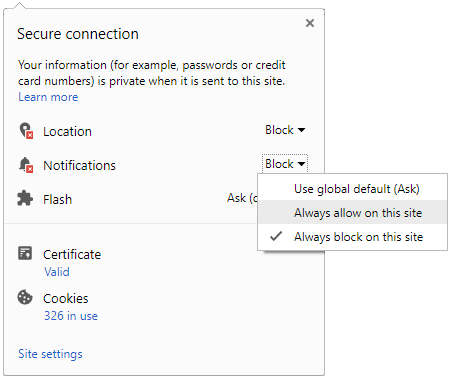

Click it and Unblock the Notifications

Click it and Unblock the Notifications