ग़ालिब की चिट्ठियाँ, क़ासिद के आते आते ख़त इक और लिख रखूँ

मिर्ज़ा ग़ालिब और उनकी शायरी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है लेकिन उनके दिलचस्प ख़त उनके वक़्त का आईना हैं.

ग़ालिब का एक मशहूर शेर है--"क़ासिद (हरकारा) के आते आते ख़त इक और लिख रखूँ/मैं जानता हूँ जो वो लिखेंगे जवाब में."

ग़ालिब को दुनिया शायर के तौर पर जानती और मानती है, लेकिन उनकी चिट्ठियाँ उनके वक़्त का बेहतरीन खाका खींचती हैं जिनसे ज़्यादातर लोग अनजान ही हैं.

उनकी शख्सियत की पहचान में उनकी शायरी की मदद ज़्यादा ली गई है लेकिन ग़ालिब ने अपने दोस्तों, शागिर्दों और नवाबों को बहुत सारे ख़त लिखे, ये ख़त उन्हें पूरी तरह समझने के लिए उनकी शायरी जितने ही ज़रूरी हैं.

इन पत्रों में ख़तों में ख़ुशियाँ हैं, करुणा है, बेबसी है, आग्रह है, पूर्वाग्रह हैं, देह की तकलीफ़ें हैं, मन की मसर्रतें हैं, आबोहवा के एहसास हैं, मेह है, शराब है, मुर्गी के अंडे के बराबर गिरने वाले ओले हैं, बरसातें हैं, खेत हैं, रबी-ख़रीफ़ की फ़सलें हैं, घर की दरकती हुई दीवारें हैं, दीवारों के नीचे दबकर मर जाने वाले लोग हैं, आदमी के सुख-चैन पर टूट पड़ने वाले लश्कर हैं.

अकाल हैं, पनकाल हैं, महामारियाँ हैं, बुखार हैं, आषाढ़ की अंधेरी रातें हैं, रातों में नक़ाब लगाकर तख्ता, किवाड़, चौखट उखाड़कर ले जाने वाले चोर हैं, इस चोरी से परेशान ग़रीब-गुरबा हैं, जेठ की लू और गर्म हवाएँ हैं, गर्मी से बचने को ठंडी खस है, शायरी और साहित्य के विवादों पर बहसें हैं, माली तंगी की कसमसाहट है, गेहूं-चना-बाजरा-बेसन और घी की आसमान छूती क़ीमतें हैं, जीवन के असमय अवसान पर विलाप है, यारों से बिछड़ जाने के रंज हैं, यादें हैं, अवसाद हैं, उजड़े हुए कटरे और बाज़ार हैं, हवेलियाँ हैं, ढहते हुए अतीत हैं, आते हुए ज़माने हैं.

ग़ालिब के ख़त और 19वीं सदी की दिल्ली

ग़ालिब के ख़तों का एक दिलकश हिस्सा कागज़ पर फैले हुए मौसमों के रंग हैं, ये ख़त जलवायु के रेखाचित्र हैं, ये उस दिल्ली को सामने लाते हैं जिसके ऊपर पसरे हुए आसमान और आँखों के बीच में गर्द का पर्दा नहीं था.

रात होते ही आकाशगंगा (अंजुमन-ए-रख़्शन्दा) फैल जाती थी मानो कोई दीप-सज्जित मंदिर अपने पट खोल रहा हो और उसकी प्रकाश-रश्मियों से पूरा वातावरण नहा उठा हो, कुछ ऐसा ही दृश्य रहा होगा जब मिर्ज़ा ग़ालिब के दिल ने ये कहा होगा-

शब हुई,फिर अंजुमन-ए-रख़्शन्दा का मंज़र खुला

इस तकल्लुफ़ से कि गोया बुतकदा का दर खुला

कच्चे रास्तों से धूल ज़रूर उड़ती थी मगर हवा दमघोंटू एकदम नहीं थी, जीवन कठोर था मगर आसमान ज़हरीला नहीं था, गर्मी हो या सर्दी, गरीब पर दोनों मौसम भारी पड़ते थे, और बरसात ! वह आज की ही तरह थी, झुलसे जीवन को अपनी फुहार से सराबोर करके हरा कर देने वाली.

ग़ालिब के दौर में देहली में मौजूद कई 'साहबों और मेम साहबों'ने हिंदुस्तान के जिन मौसमों को पहचाना था, ग़ालिब के ख़तों में उन मौसमों के भरपूर हवाले हैं. ग़ालिब ने आधुनिक अर्थों में प्रकृति से अलगाव की भारपाई इन ख़तों के ज़रिए ही की है.

ग़ालिब की पातियों में मौसम के ज़िक्र इसलिए दिलचस्प हैं क्योंकि ये दैनिक जीवन की उस वक़्त की सख़्ती के पसमंज़र में लिखे गए हैं. ग़ालिब के दौर में पुली की सहायता से छत से लटकाकर हिलाए जाने वाले पंखे प्रचलित नहीं थे, हाथ से पकड़कर झले जाने वाले पंखे ही गर्मी से लड़ने का सबसे बड़ा सहारा होते थे.

लेखक पर्सीवल स्पीयर के हिसाब से, छत से झूलने वाले पंखे अंग्रेज़ों ने 1785 में कलकत्ता में इस्तेमाल किए मगर तब भी बड़े पैमाने पर उनका इस्तेमाल देर से चलन में आया. एक ब्रिटिश पत्रकार विलियम हिक्की ने इसके इस्तेमाल का ज़िक्र किया है जिसके मुताबिक़ ये लगातार झलने वाला पंखा अपने आप में एक 'लक्ज़री' था. बम्बई में पुली और एक्सल लगे पंखे के प्रचलन का पहला विवरण 1809 का है, मोर के पंखों या खस से बने पंखे ही ज्यादा इस्तेमाल किए जाते थे.

गर्मी की तपिश और ग़ालिब की बेचैनी

मई और जून की गर्मियाँ काटना आसान नहीं था, वह आग बरसने और लू चलने के दिन होते थे.

जून 1867 में ग़ालिब ने नवाब अमीनुद्दीन अहमद खाँ को लिखा- "शब-ओ-रोज़ (दिन-रात) आग बरसती है या ख़ाक, न दिन को सूरज नज़र आता है, न रात को तारे. ज़मीन से उठते हैं शोले, आसमान से गिरते हैं शरारे (चिंगारियाँ), चाहा था कि कुछ गर्मी का हाल लिखूँ, अक़्ल ने कहा- देख नादान, क़लम अंग्रेज़ी दियासलाई की तरह जल उठेगी और काग़ज़ को जला देगी. भाई, हवा की गर्मी तो बड़ी बला है, ग़ाह-ग़ाह (कभी कभी) जो हवा बंद हो जाती है, वो तो और भी जाँगुज़ा (जानलेवा) है." (ग़ालिब लेटर्स, खंड-2 पेज-268)

बीच-बीच में फाकाकशी और कर्ज़ के बोझ के बावजूद, ग़ालिब तब भी एक खाते-पीते अभिजात्य थे, बिना छत के जीवन बिताने वालों के लिए यह 'जाँगुज़ा हवा' जो तकलीफ़ लाती होगी, उसकी कल्पना की जा सकती है, ग़ालिब ने यह बात कहने भर के लिए नहीं कही थी, 'शब ओ रोज़' चलने वाली इस गर्मी की हवा की मौजूदगी की तस्दीक ग़ालिब की समकालीन और भारत के गवर्नर लॉर्ड ऑकलैंड की बहन एमिली ईडन भी करती हैं, "यहाँ तक कि स्थानीय लोग दिन में चल नहीं पााते थे."

ग़ालिब ने एक ख़त में लिखा, "गर्मी में मेरा हाल वो हो जाता है जैसा ज़बान से पानी पीने वाले जानवरों का", ख़त में वे अपना ही एक शेर लिखते हैं- "आतिश ए दोज़ख़ में ये गर्मी कहाँ/ सोज़-ए-ग़म-हा-ए-निहानी और है." (ग़ालिब लेटर्स, खंड 1, पेज-192) यानी छिपे हुए दुनियावी ग़म दरअसल दोज़ख़ की आग से भी ज़्यादा तपिश वाले होते हैं.

खस ज़िंदगी का अहम हिस्सा

इस आतिश-ए-दोज़ख़ जैसी गर्मी से लड़ने में खस का बड़ा सहारा था, वही खस जिसका इस्तेमाल आज भी कूलरों में होता है. पानी से लगातार भिंगोने पर खस की पट्टी से गुजरकर आने वाली गर्म हवा ठंडी होकर 19वीं सदी के शायर का मूड बेहतरीन बना सकती थी.

एक ख़त में उन्होंने लिखा, "कोठरी में बैठा हुआ हूँ, टट्टी (खस की) लगी हुई है, हवा आ रही है, पानी का झज्जर (बर्तन) धरा हुआ है, हुक्का पी रहा हूँ, ये ख़त लिख रहा हूँ, तुमसे बातें करने को जी चाहा, तो ये बातें कर लीं." (ग़ालिब लेटर्स, खंड 1, पेज-336)

ग़ालिब इसी ख़स को राहत के रूपक की तरह इस्तेमाल करते हैं, तभी वह मीर मेहंदी हुसैन 'मजरूह' को 1861 में लिखते हैं-, "ख़स की टट्टी, पुरवा हवा अब कहाँ ?" (ग़ालिब के ख़त- पेज 113)

मौसम कभी-कभी चोर की तरह दबे पाँव और बिन बुलाए दाख़िल होता और लोगों को अपनी-अपनी माली हैसियत के मुताबिक़ इंतज़ाम करने के लिए मजबूर कर देता. अक्तूबर के महीने का दिन 'जेठ-आषाढ़' लगने लगता, ग़ालिब लिखते हैं, "शाम होते होते वो सर्दी होती कि अग़निया (दौलतमंद) तोशाख़ाने से दुशाले निकलवाते और ग़ुरबा गठरियाँ खोल-खोल कर रज़ाई और पट्टे निकालते." (ग़ालिब लेटर्स, खंड-2, पेज-63)

ग़ालिब एक ही मौसम पर दोनों तरह की कोशिशें देखते हैं. दर्ज करते हैं, एक में तोशाख़ाना है तो दूसरी में गठरियाँ हैं. एक ही मौसम से लड़ने की हैसियत से तय होने वाली दो तरकीबें न जाने कब से चली आ रही हैं.

मौसमों पर उनकी बातें और भी दिलचस्प हो जातीं जब उनकी गर्म-सर्द हवाएँ धर्म के सालाना कैलेंडर से टकराती थीं. जब रमज़ान जून में पड़ता था, तो रोज़ा 'रखने' की जगह 'बहलाना' पड़ता. ग़ालिब लिखते हैं, "धूप बहुत तेज है, रोज़ा रखता हूँ मगर रोज़े को बहलाए रखता हूँ, कभी पानी पी लिया, कभी हुक्का पी लिया, कभी कोई टुकड़ा रोटी का खा लिया." (ग़ालिब लेटर्स, खंड1, पेज-54)

गर्मी की शिद्दत में ग़ालिब से रोज़ा न रखा जाता था. एक ख़त में उन्होंने लिखा, "कहाँ तक दही खाऊँ ? क्या करूँ? ताब (सामर्थ्य) मुझ में रोज़ा रखने की कहाँ ?"

रोज़ा को इसी गर्मी से जोड़कर एक और ख़त में ग़ालिब मुंशी नबी बख़्श हक़ीर से कहते हैं- "कहिए कैसी गर्मी पड़ती है और क्यों कर गुजरती है, ख़ूब हुआ जो बेगम को रोज़ा न रखवाया". गर्मियों में ग़ालिब को ख़सखाना (ठंडा कमरा) याद आता और बर्फ़ का पानी भी. वे लिखते हैं, "ये परेशानी और ये बे-सामानी; न खसख़ाना, न बर्फ़-ए-आब" (बर्फ़ का पानी). (ग़ालिब लेटर्स, खंड-2, पेज-71)

बरसात में बरसती मेह

गर्मी की तपिश के लंबे दिनों के बाद आने वाली बरसात बाक़ी लोगों को तरह ग़ालिब को भी दीवाना बना देती, उनकी तबीयत खिल जाती. बारिश के दिनों का ज़िक्र उनके ढेर सारे ख़तों में मिलता है.

ग़ालिब ने मुंशी नबी बख़्श 'हक़ीर'को लिखा, "हवा ख़ूब हो गई है, मेह रोज़ बरसता है, यकुम (पहली) जुलाई से आज तक झड़ी की सूरत है, यक़ीन है कि वहाँ भी यही मौसम हो गया होगा."

इसी ख़त में अपनी रौ में बहते हुए ग़ालिब ने फ़ारसी में एक शेर लिखा, "न किश्त ओ ज़रआ शनासेम वो ने हदीक़ ओ बाग़ / ज़े बहर-ए-वादा तलबगार-ए-बाद ओ बारा नेम" यानी हम न खेती-बाड़ी के बारे में जानते हैं और न बाग़-बगीचों के, हवा और पानी की हमारी तलब शराब पीने के वास्ते है." (ग़ालिब लेटर्स, खंड2, पेज-104)

गाँवों और खेती की बातें

यह कहना ग़लत नहीं होगा कि ग़ालिब के ख़तों में शहर के क़िलाबंद परकोटे से बाहर फैली हुई देहाती दुनिया, जिसे ब्रिटिश नौकरशाह 'मुफ़स्सिल'कहते थे, उसके रंग बहुत सीमित स्तर पर मिलते हैं, लेकिन यह भी नहीं था कि वह इससे पूरी तरह अनजान रहे हों और उनके ख़तों में तब की देहाती ज़िंदगी की झलक भी मिलती है.

जेठ के कमजोर पड़ते ही खेत बुबाई के लिए तैयार हो जाते थे, जुलाई 1860 के एक ख़त में मौसम के बारे में इस तरह बताते हैं- "बरसात यहाँ भी अच्छी हुई है लेकिन ऐसी नहीं जैसी कालपी और बनारस में, ज़मींदार ख़ुश, ख़त्तियाँ (खेत) तैयार हैं. ख़रीफ़ का बेड़ा पार है. रबी के वास्ते पौह (पूस) माह में दरकार [बरसात की] है." (ग़ालिब लेटर्स)

खेती का इतनी आसानी से बेड़ा कभी पार नहीं हुआ है क्योंकि बरसने के लिए अकेली बूँदें नहीं थीं, बूँदों के साथ ओले (तमर्ग़) अलग से होते थे, किसान और मौसम के सम्बन्धों का राग-विराग बहुत पुराना है, मेघ नपे-तुले कब बरसते हैं! कभी जम कर बरसे तो कभी उचाट मन से. सावन का महीना था- ग़ालिब ने लिखा "लो अब दस बारह दिन से मेह का नाम नहीं, धूप आग से ज़्यादा तेज है, अब रोते फिरते हैं कि खेतियाँ जली जाती हैं, अगर मेह न बरसेगा तो [अ] काल पड़ेगा." (ग़ालिब लेटर्स, खंड1, पेज-203)

आज की सुविधा भरी ज़िंदगी जीने वालों के लिए कल्पना करना भी असंभव होगा कि अकाल नाम की इस बला का इंसान के जीवन और संवेदना में कितनी ख़ौफ़नाक जगह रही है!

जिस शताब्दी के अंत में ग़ालिब का जन्म हुआ था, उस अठारहवीं शताब्दी का आग़ाज़ एक भयानक अकाल से हुआ था, मुग़ल काल में भारत घूमने आए इतालवी यात्री निकोलाय मनूची (1638-1717) के मुताबिक़ 1702 से 1704 के बीच में अकाल से लगभग 20 लाख लोग मारे गए थे, भूख से बेहाल लोग रुपए की एक चौथाई क़ीमत में अपने बच्चों को बेचने की पेशकश करते थे और तब भी भूखे रह जाते थे क्योंकि उन्हें ख़रीदने वाला कोई नहीं होता था.

किसान के लिए अकाल शब्द का विलोम 'पनकाल'था, यह वह स्थिति थी जिसमें पानी इतना ज़्यादा बरस जाता था कि खड़ी हुई फसल पानी की अधिकता से चौपट हो जाती थी.

ग़ालिब ने मीर मेहंदी को दिल्ली का हाल बताते हुए लिखा था, "वो अनकाल था कि मेह न बरसा अनाज न पैदा हुआ. ये पनकाल है कि पानी ऐसा बरसा कि बोए हुए दाने बह गए, जिन्होंने अभी नहीं बोया था, वो बोने से रह गए." (ग़ालिब लेटर्स, खंड1, पेज-353)

ग़ालिब की कल्पनाओं ने जीवन की बदहालियों के बिम्ब उस 'डूबी हुई असामी' से हासिल किए जिसकी आरज़ूएं टूट चुकी हों. एक किसान के अलावा और कौन होता जिसे ग़ालिब "आरज़ू-ख़िरामी" (चलती-फिरती आरज़ू) कहते ! प्रेमी का हृदय आंसुओं (जोश-ए-गिरिया) में डूबता है और 'असामी' की फ़सल आपदा में.

फसल पकने को है, ऊपर बादल गड़गड़ाते हैं, बात फिर से हसरतों के ना-तमाम रह जाने की है, खेत पे अब्र (बादल) घिर आते हैं, बिजली (वर्क़) गिरने के लिए खलिहान ढूँढती है. ग़ालिब ने लिखा-- "ख़ुशी क्या, खेत पर मेरे अगर सौ बार अब्र आवे/समझता हूँ कि ढूँढे है अभी से वर्क़ ख़िर्मन (खलिहान) को."

ग़ालिब ने ये भी लिखा--"ग़ालिब, कुछ अपनी सई (कोशिश) से लहना नहीं मुझे/ख़िर्मन जले, अगर न मलख खाए किश्त को.' किसान होना मानो आपदाओं को चुनना हो. वह कभी किसी चीज़ के अभाव से बर्बाद तो कभी किसी के प्रभाव से बदहाल. फसल बचाने की कोशिश (सई) बार-बार करता है, लेकिन लहना (सुसंयोग) नहीं होता, यदि खेत (किश्त) टिड्डी (मलख़) से बच जाता है तो बिजली खलिहान जला देती है.

ग़ालिब के लिए ख़िर्मन (खलिहान) का रूपक हमेशा किसी बर्बादी का स्केच बनाता है, एक जगह पर वह ख़ुशहाली में चल रही ज़िंदगी पर गिरने वाली बिजली (बर्क़-ए-ख़िर्मन-ए-राहत) की पहचान ही किसान के गर्म खून (खून-ए-गर्म-ए-दहक़ाँ) से करते हैं. यह अस्तित्व का सूफियाना ख़्याल है, हर बनने वाली चीज़ का एक अंत या बिगाड़ है, निर्माण के तत्वों में ही ध्वंस की परियोजना छिपी होती है- 'बर्क़-ए-ख़िर्मन-ए- राहत, खून- ए-गर्म-ए-दहक़ाँ है.'

मुसीबत और तबाही के दस्तावेज़

ग़ालिब के ख़त का यह टुकड़ा उन पर लगाई जाने वाली इस तोहमत का जवाब है कि वह अपनी सामंती दुनिया में खोया रहने वाला एक स्वार्थी शख़्स था, जिसका 'वतन, क़ौम और मज़हब से कोई मानसिक सम्बंध नहीं था.'

ग़ालिब एक ख़त में 'शहर' पर 'पै दर पै हमला' करने वाले उन पाँच लश्करों की पहचान करते हैं जिन्होंने हज़ारों आदमियों को भूखों मार दिया था. शहर का एतबार लूट लिया था, ग़ालिब ने किसी राजनीतिक या आधुनिक अर्थ में किसी प्रगतिशील दर्शन से प्रभावित होकर इन 'लश्करों' की पहचान नहीं की थी.

जुलाई 1860 के इस ख़त की बहुत अहमियत है जिसमें ग़ालिब दिल्लीवालों पर टूट पड़ने वाले इन 'लश्करों' की पहचान करते हैं. "पाँच लश्कर का हमला पै दर पै (एक के बाद एक) इस शहर पर हुआ. पहला बाग़ियों का लश्कर (1857) उसमें अहल-ए-शहर का ऐतबार लुटा, दूसरा लश्कर खाकियों (अंग्रेज़ी फौज) का उसमें 'जान ओ माल व नामूस ओ मकान ओ मकीं ओ आसमान ओ जमीं व आसार-ए- हस्ती'(ज़िंदगी के काम आने वाली सारी चीज़ें लुट गईं), तीसरा लश्कर [अ] काल का, उसमें हज़ारहा (हज़ारों) आदमी भूखे मरे. चौथा लश्कर हैज़े का, उसमें बहुत से पेट भरे मरे, पाँचवा लश्कर तप का [बुखार], उसमें ताब-ओ-ताक़त अमूमन लुट गई". (ग़ालिब बेनकाब, हंसराज रहबर, पेज-99)

यह सही है कि ग़ालिब का एक ख़ास वर्गीय चरित्र था जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया लेकिन यह वर्गीय चरित्र न तो संवेदनहीन था, और न अपने परिवेश से पूरी तरह कटा हुआ.

अपनी मौत से कुछ अरसा पहले उन्होंने एक ख़त लिखा था, मुंशी हरगोपाल तफ़्ता को. उसमें उन्होंने लिखा, "न तो मैं आज़ाद हूँ, न क़ैद हूँ, न बीमार हूँ, न चंगा हूँ. न खुश हूँ, न ही नाख़ुश. न ज़िंदा हूँ, न मरा. बस जिये जाता हूँ, अब भी हर रोज़ रोटी खाता हूँ, और शराब अगर मिल जाए तो पी लेता हूँ. जब मौत आएगी तो मर जाऊँगा, चला जाऊँगा, न तो मैं ख़ुदा का शुक्र अदा करता हूँ, न ही उससे शिकायत करता हूँ." (ग़ालिब के ख़त)

दिल्ली में 71 साल की उम्र में ग़ालिब ने दुनिया को अलविदा कहा, 15 फ़रवरी 1869 को. ग़ालिब हर मौक़े के लिए एक न एक शेर ज़रूर छोड़ गए हैं.

'हुई मुद्दत के ग़ालिब मर गया पर याद आता है

वो हर इक बात पे कहना यूँ होता तो क्या होता'

(लेखक भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं और पिछले कई वर्षों से ग़ालिब पर शोध कर रहे हैं)

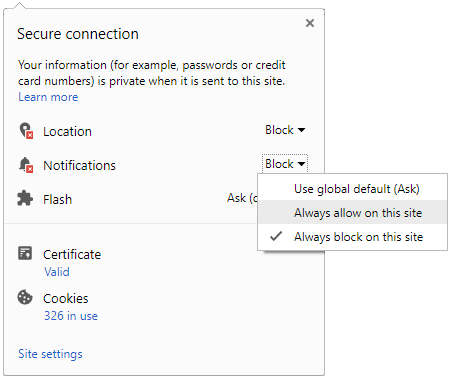

Click it and Unblock the Notifications

Click it and Unblock the Notifications